■横型1.法会を盛大に飾る夾纈染めで彩られた唐花文

この文様について

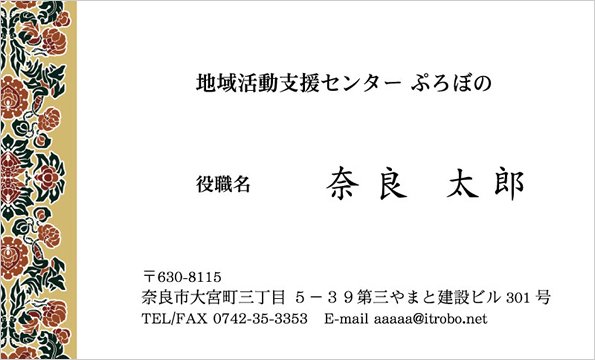

南倉185 夾纈羅幡残欠

法会を盛大に飾る夾纈染めで彩られた唐花文の幡

|

|

幡の起源は古代インドの軍旗と言われ、仏教に取り入れられてからは法会の際などに寺院を飾る荘厳具のひとつとして使われている。この絵柄は幡の胴となる幡身の残欠である。幡の頭にあたる幡頭と足となる幡足は失われ、本来の上下は不明となっている。残欠は薄地の絹織物であり茶色、淡茶、緑色、藍色の夾纈染で複雑な唐花文が描かれる。元の絵柄では唐花文が幅いっぱいにひしめき合って描かれていたが、ここでは幡身の左右のフチ部分を取り、絵柄の本来性を補足している。 |

この歌について

明日香宮より藤原宮へ遷居せし後に、

志貴皇子の御作りたまひし歌

采女の袖 吹きかへす

明日香風

京を遠み いたづらに吹く

(志貴皇子、巻1・五一)

釆女の袖を吹きひるがえすはずの明日香の風は、都が遠いので、ただむなしく吹いている。

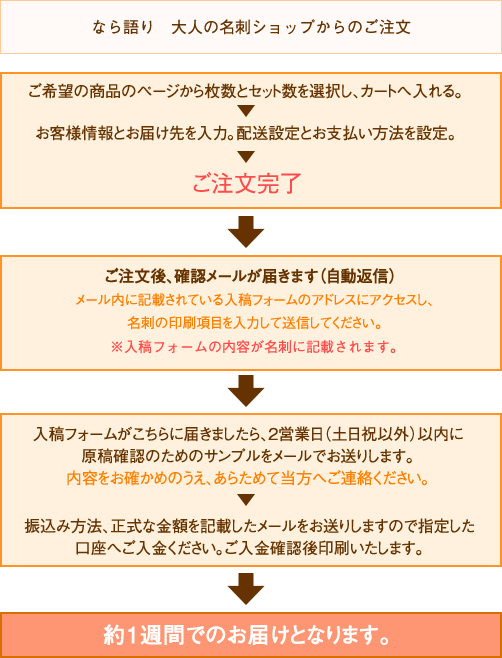

■ご注文からお届けまでの流れ